がん・バイオに強みを持つ研究開発型製薬企業である中外製薬は、「デジタル技術によって自分たちを変え、社会を変えていきたい」という想いが込められた長期戦略、「CHUGAI DIGITAL VISION 2030」を掲げ、トップのコミットのもと、DX推進部門によりデジタル活用を進めています。6月に開催されたNVIDIA AI DAYS 2022では、中外製薬株式会社 DXユニット デジタル戦略推進部長 中西義人氏が「中外製薬のDXへの挑戦におけるAI活用」と題して講演し、AIを活用したさまざまな研究事例を紹介したほか、同社が注力する人材育成について明かしました。

AIが変える新薬開発のプロセス

製薬産業における構造の変化として、中西氏は「価値の2極化が起こっている」と語りました。世の中にはヘルスケアコストの上昇を抑えたいというニーズと、アンメット・メディカル・ニーズ(満たされていない医療ニーズ。治療法のない病気に対する薬など)を解決してほしいという二つの方向のニーズがあります。前者に対してはジェネリック医薬品など後発薬がニーズを満たそうとしています。後者に対しては新薬創出が求められています。中外製薬はこの革新的な新薬創出の領域に今注力しています。

従来の新薬開発のプロセスは10年から15年かかると言われており、AIをはじめとするデジタル技術を活用することで、成功確率を上げ、コストを削減させていきたいというのが製薬各社の考えです。そこで新薬創出のための製薬企業各社におけるAI投資が加速しています。各社とも自社活動だけでなく外部リソースも活用しながらAI創薬を続けており、特に低分子におけるAI創薬にフォーカスしています。中外製薬では低分子も進めていますが、抗体創薬と中分子にもAIを活用しています。

初期から様々なことを確認しながら薬としていくのが創薬のプロセスですが「ここにAIを活用することで状況を大きく変えていきたい」と中西氏は語りました。従来のウォーターフォール型のプロセスを、AIを使うことで、可能性の高い化合物をできるだけ初期段階で発見し、一気に臨床試験まで持っていけないか。AIを使うことで成功確率を向上させることもできるかもしれませんし、プロセス全体の効率化も可能になるかもしれません。

抗体創薬×機械学習「MALEXA」

中外製薬は抗体創製のプラットフォーム「MALEXA(Machine Learning × Antibody、マレキサ)」を開発しています。抗体創薬に機械学習を用いるもので、学習環境にGPUとPyTorchフレームワークを活用しています。「MALEXA-LI(Lead Identification)」では、創薬の標的分子に結合するリード抗体(医薬品の「種」)の配列を提案します。さらに、その抗体配列を最適化化するLead Optimizationのプロセスに「MALEXA-LO」を適用しています。それぞれのプロセスに合わせたアルゴリズム設計と運用が必要です。

抗体を取得するときはファージディスプレイ(Phage display)という方法を使って標的タンパク質に結合する抗体を濃縮します。抗体の結合特性はアミノ酸配列の並び方で決まります。MALEXAを使うと「どの配列だと、結合特性の良い抗体になるか」という情報が提案されます。従来法と同じ配列も出てきますが、これまでには取得できなかった配列も提案されています。その抗体の結合活性が高いかどうか、実験で検証したところ、従来法よりも結合活性の高い抗体群が得られたとのことです。

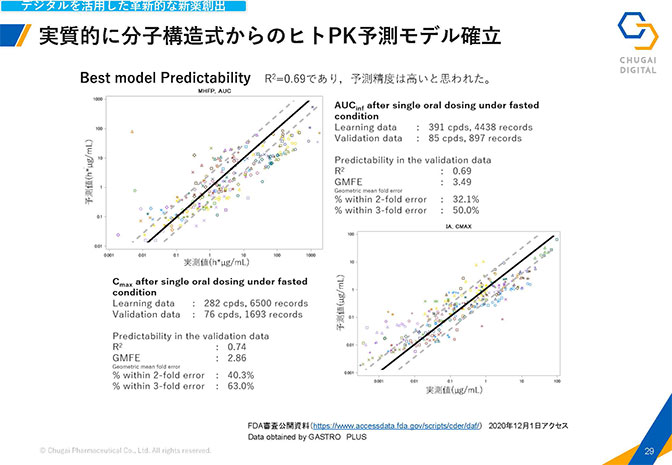

機械学習を使った薬物の血中濃度の予測

低分子の事例も紹介されました。創薬プロセスでは非臨床の段階において、人に投与した薬物の血中濃度がどのくらいになるかを予測したいというニーズがあります。そこでGPUを用いて、機械学習で予測を試みました。非臨床データ、化合物の構造データから、血中濃度を予測するのですが、元になるデータが少なすぎるという課題がありました。最大でも600化合物のデータしかありません。

そこで、2段階の手法をとることにしました。いきなり血中濃度を推測するのではなく、構造式から細胞内のプロファイルを予測します。そしてそれを元に人での血中濃度を予測するのです。この2段階プロセスによる予測値を実測値と比較すると綺麗に相関していました。このような手法を用いることで、非臨床の段階で、その化合物の血中濃度の高低についてあたりをつけるくらいのことは可能になっています。

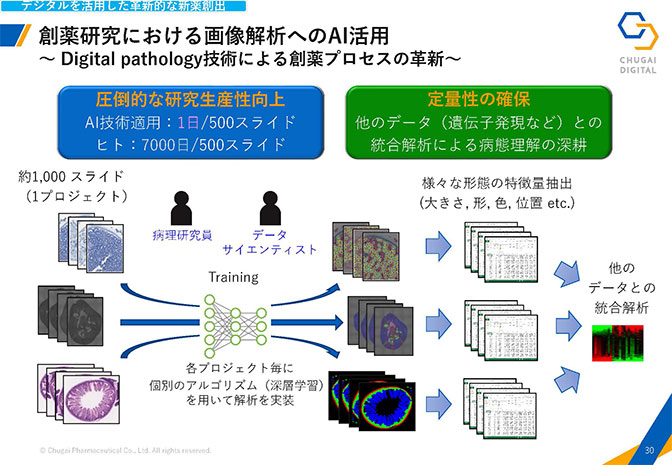

病理画像への画像解析の活用

画像解析への応用事例もあります。創薬プロセスでは、マウスやラットなどの実験動物への薬剤投与試験を実施します。この際に、被験動物から採材した組織切片の形態変化を調べ、候補薬剤の薬効や安全性を評価するのですが、従来は一枚一枚を病理研究員が顕微鏡で観察していたので、膨大な時間を要していました。これがGPUを活用したデジタルパソロジー(Digital Pathology)の技術を使うと、例えば、500スライドに対して7000日かかるような評価であっても、数時間で済むようになりました。

圧倒的な速度だけでなく、定量性の確保ができることもAI活用のメリットです。従来の病理画像評価は数段階程度への分類で行っていましたが、デジタルパソロジーでは連続値で示すことができます。画像データから抽出した特徴量と遺伝子発現などのデータを紐づけて解析することで、従来は不可能だった解析ができるようになり始めています。これまで見えなかったことが見えるようになるかもしれません。

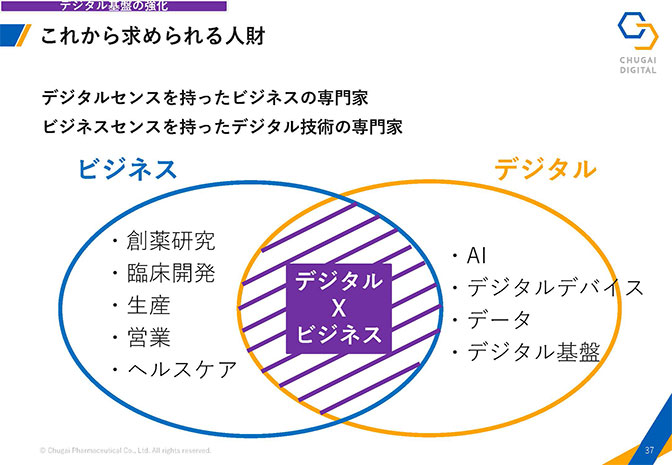

デジタルとビジネスのセンスを併せ持った人材を育成

最後に中西氏は、中外製薬が注力する人材育成について紹介しました。中外製薬ではデジタルセンスを持ったビジネスの専門家、もしくはビジネスセンスを持ったデジタル技術の専門家を求めています。両者の知識と経験の両方を持つ人材を求めており、社内で「Chugai Digital Academy」を立ち上げて、人材育成を行なって、コンテンツを蓄積し、社外展開も視野に入れています。

今、データサイエンス高度解析・統計型、デジタルプロジェクトリーダー型のプログラムの2種のプログラム作成に取り組んでいます。前者はデータサイエンティストをビジネス型、高度解析・統計型、プログラマ・エンジニア型の3つに分けて育成します。後者はビジネス経験を持っている人にデジタルプロジェクトをリードできるプログラムです。

データサイエンティスト育成コースの一つとして、NVIDIAが提供する「Python Hands-on研修」の導入を検討しています。中級者向けにテキストデータ解析や医療画像解析、ケモインフォマティックスなどをコンテンツとして、2時間×3日間で、前処理、ネットワーク解析、機械学習などに関する研修を想定しています。

また、研修の結果を生かす場が「デジタルイノベーションラボ(DIL)」です。アイデアを応募し、良ければ実際にパートナー企業とマッチングして実現していく仕組みです。おおよそ3ヶ月程度でPoCが終わるものが想定されています。すでに400件以上の応募があり、50件以上がPoCを実施しました。そのうち10件が本番開発に移行し、実際のビジネス展開へと進んでいます。中西氏は「30以上のパートナーと一緒に進めているので、参加に興味があるIT企業の方がいらっしゃれば是非ご連絡いただきたい」と呼びかけ、講演を締めくくりました。

※画像提供:中外製薬

Chrome

Chrome Firefox

Firefox Opera

Opera Safari

Safari IE

IE